Довлатов — всегда повод поговорить о себе, и новый фильм Германа-младшего в этом смысле не исключение.

Довлатова любить легко. В его 60—70-х, эпоху, бедную на развлечения, чтение — принятых в интеллигентских кругах — книг было культурным кодом и статусным потреблением. Имена становились паролем: «Я даже знаю, что такое Камю», говорил герой довлатовского «Филиала» в довольно успешных попытках соблазнить петербургскую филологиню.

В эпоху, развлечениями перенасыщенную, чтение внезапно возвращается к той же роли — сегодня на свой/чужой так же легко поделиться, высказавшись про модные романы, допустим, Янагихары. Сам же Довлатов из тех редких писателей, которых читают не из соображений престижа — для такого в его поколении был Бродский, — а ради удовольствия. Ради радости, немного стыдной для тех, кто самонадеянно именует себя публичными интеллектуалами, и ошеломляющей для людей, не привыкших читать вообще.

Я помню его страницами и стараюсь цитировать меньше, чем мне это приходит в голову, боясь стать тем утомительным старичком в компании, который вечно хохочет над собственными анекдотами.

Как к человеку, с чьими текстами у меня довольно личные отношения, к Довлатову у меня много претензий.

В юности кажется, что он избегает фальшивых нот и интонаций, убирает зазор, неизбежно случающийся при переносе реальности в текст. С возрастом начинаешь замечать, что его лирический герой, из рассказа в рассказ не меняющий иронической позы «печальный пораженец», на самом деле не такой уж печальный и совершенно не пораженец.

Довлатов лишь делает вид, что продолжает классическую русскую литературную традицию, сочиняя из всех своих знакомцев маленького человека, а из себя — лишнего. При честном же чтении выясняется, что его альтер-эго совершенно не лишний, а довольно типический герой своего времени — нарциссичный, кокетничающий собственными слабостями, безжалостный к другим и бесконечно снисходительный к себе.

Признаться, я часто о нем думаю. И о нем, и обо всем его поколении — мужчин, которые по умолчанию считали себя гениями, ревновали друг друга к успеху, любили неприглядные, сильно романтизированные в мемуарах пьянки и застольные споры о литературе, приводящие к драке или постели; как повезет.

Я думаю о женщинах, которые так хотели быть профессиональными красавицами, что считали внутрисредовой богемный адюльтер социальным достижением. Многие из них уехали — при первой же возможности, с чувством, что не нужны и в общем-то враждебны родине, но с ощущением, что все это временно и поправимо.

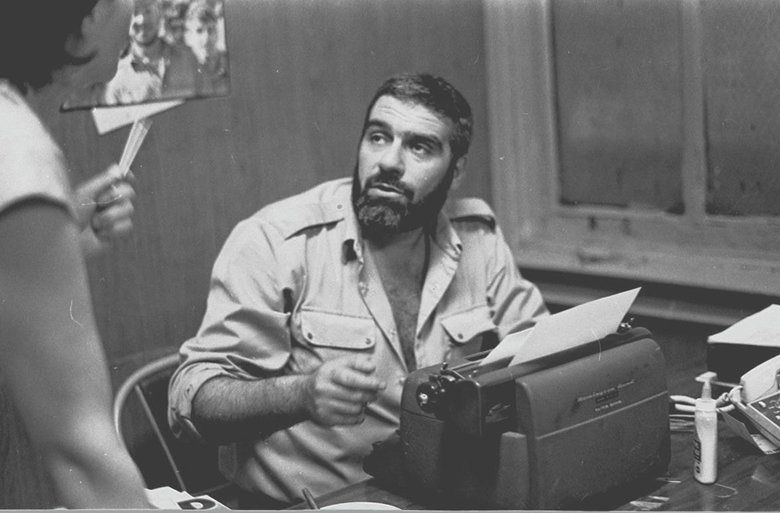

Время, когда будущий писатель Довлатов работал журналистом в Ленинграде и Таллине — своей первой полузагранице, где можно было работать на советскую власть и пить кофе в симпатичной кофейне одновременно, — сегодня принято сравнивать с нашим. То же притеснение художников властью, то же ощущение собственной невостребованности, та же затхлость, если пользоваться штампами, общественной атмосферы.

Мне думается, это время было несравнимо другим. В нем жили люди, не лишенные иллюзий. Они верили, что на родине когда-то будет иначе. Они надеялись, и небезосновательно, что их опыт и взгляд на Россию, людей, мучительно живших в закрытом мире, окажется интересным снаружи.

У нас этих иллюзий нет.