Советский кинематограф, самобытный и разнообразный, подарил нам множество удивительных историй и ролевых моделей, а еще — запечатлел на пленке красивейших людей поколения. Продолжаем вздыхать и перебирать фотографии самых красивых советских актеров.

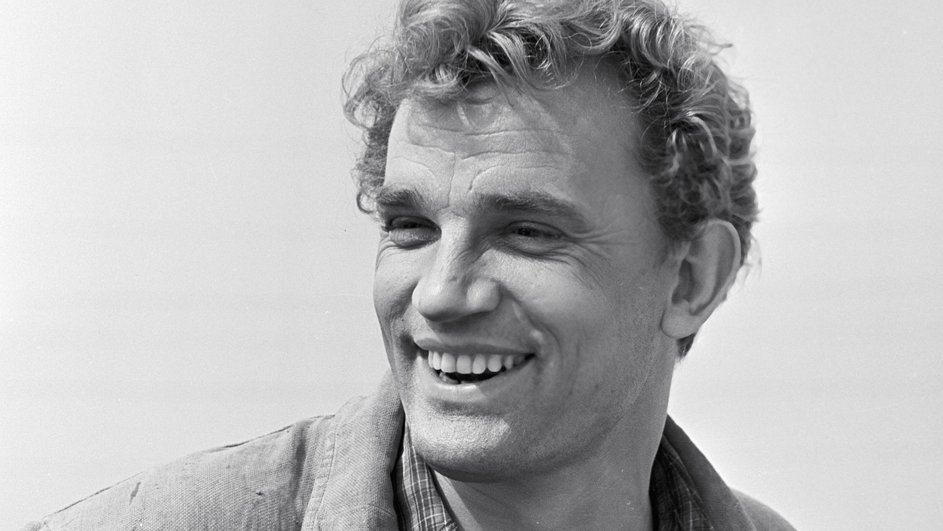

Вячеслав Тихонов

Если подумать, то актерская судьба Вячеслава Тихонова — самая настоящая «советская мечта», в которой павлопосадский парень, который всю войну подростком отработал токарем и уже поступил в Автомеханический институт, все-таки исполняет заветную мечту и становится актером. Да каким!

Красивое лицо и при этом очень простое происхождение позволяли Тихонову играть и тракториста, как в фильме «Дело было в Пенькове», и блистательного князя Андрея в «Войне и мире» Бондарчука, и тихого интеллигентного учителя истории в «Доживем до понедельника» — и в каждого из этих героев можно было влюбиться без памяти. Хотя на худсоветах поначалу одни считали, что таких красивых деревенских парней не бывает, а другие — что сын механика на ткацкой фабрике и воспитательницы в детском садике недостаточно утонченный для роли Болконского. Как же они ошибались!

И конечно, как не вспомнить, что Вячеславу Тихонову поразительно шли образы военных. Мужественный, сильный, но при этом почти трогательный, с тонким профилем, умными глазами — в легендарных «Семнадцати мгновениях весны» Татьяны Лиозновой от Тихонова невозможно оторвать взгляда, даже когда он просто молчит в кадре. Утерянное в наши дни киноискусство...

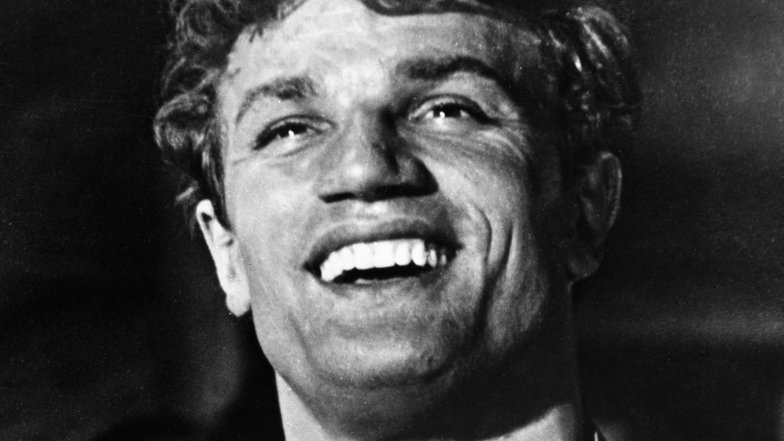

Николай Олялин

Образ солдата в советском кино — общее место для многих звезд экрана. Но некоторые превращали истории военных, во многом специально написанные общими красками, чтобы как можно больше людей могли прочувствовать близость с персонажем, в уникальные примеры актерского мастерства.

В истории кино Николай Олялин остался в первую очередь капитаном Цветаевым в великой эпопее Юрия Озерова «Освобождение». В голубых глазах Олялина застыл и ужас войны, и та самая благородная ярость, которая придавала сил каждому солдату Красной Армии в борьбе с пришедшими на родную землю врагами. После выхода «Освобождения» Олялин, который переехал тогда из Красноярска в Киев, работал на студии имени Довженко, не просто проснулся знаменитым. Фронтовики-артиллеристы были уверены, что актер, слишком молодой, чтобы участвовать в Великой Отечественной, на самом деле был их сослуживцем.

«Году в 72-м, под 9 мая – тогда много ветеранов в Киев съезжались – идем мы с семьей к вокзалу, и вдруг седой человек с полным наградным иконостасом ко мне бросается, руку трясет: “Парень, родной… мы ж с тобой под Курском …” И плачет. Я, разумеется, тоже в слезы», — вспоминал Олялин.

Другая культовая, хотя и эпизодическая роль актера — солдат Крапилин в фильме «Бег». Потусторонняя красота Олялина поразила режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова. Именно такое лицо и должно было быть у человека, ставшего воплощением остатков совести жестокого генерала Хлудова, призрака, преследующего его неотступно. А в новое время Олялин сыграл не менее мистического персонажа — инквизитора в «Ночном» и «Дневном дозоре».

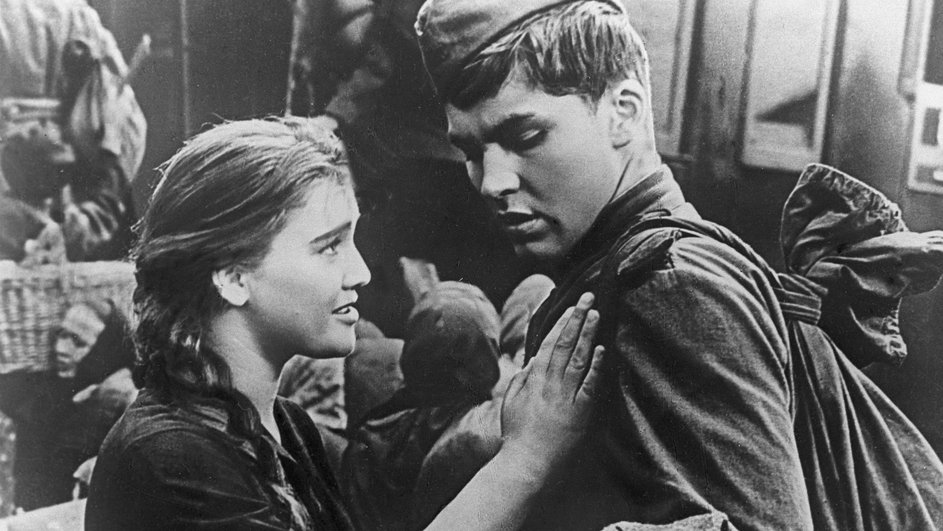

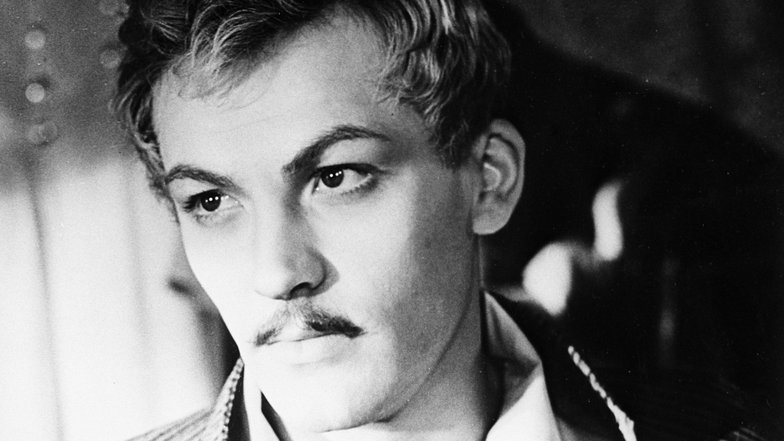

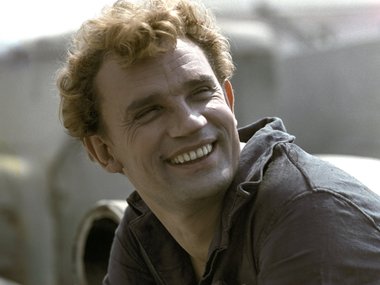

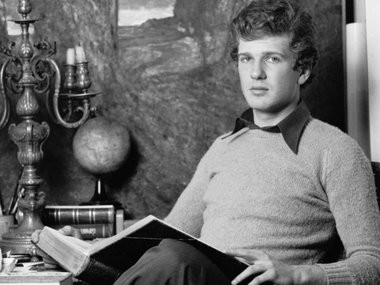

Владимир Ивашов

Еще один актер, примеривший на себя военную форму и, кажется, навсегда оставшийся в сознании людей в образе военного — Владимир Ивашов. Совсем юным он дебютировал в фильме «Баллада о солдате» Григория Чухрая, и в молодого актера с открытым лицом начали влюбляться не только его сокурсницы, но и зрительницы советских кинотеатров.

Изначально на главные роли девушки Шуры и солдата Алексея Скворцова должны были утвердить совсем других артистов — Лилию Алешникову и Олега Стриженова. Но Чухрай принял другое решение, взяв в картину еще никому не известных молодых людей — Владимира Ивашова и Жанну Прохоренко. «Баллада о солдате» произвела фурор и в Советском Союзе, и за его пределами, получив множество наград. Ивашов был номинирован на премию BAFTA.

Но все же Владимир Ивашов всю дальнейшую актерскую карьеру пытался доказать, что он — не только экранный Алеша Скворцов. Например, ему удалось воплотить эталонный образ лермонтовского Печорина в «Герое нашего времени». А еще мало кто сегодня помнит, что Владимира Ивашова и Вячеслава Тихонова роднит история разведчика Исаева. Только Тихонов играл героя невидимого фронта в немецком тылу, а Ивашов — в экранизации «Бриллиантов для диктатуры пролетариата».

Евгений Урбанский

Казалось, этот громадный, могучий, с крупными чертами лица мужчина сошел с советских плакатов. Идеальный герой, борющийся против тьмы за счастье человечества. Евгений Урбанский не был красавцем, но женщины вокруг него, как правило, млели при первом же взгляде на него.

И неудивительно: в Евгении Урбанском, начало карьеры которого пришлось на предоттепельные годы, советские зрительницы видели ту силу, за которой ничего не было страшно. Казалось, за таким — как за каменной стеной. Его героев хотелось любить, поэтому Урбанскому верили, когда видели, как его искалеченного душой и телом персонажа из «Баллады о солдате» все-таки встречает дождавшаяся его жена. А для его героя из фильма «Чистое небо» — бежавшего из фашистского плена советского летчика — жена и вовсе остается единственным человеком, который способен поддержать, когда все общество выступает против него.

Некоторые называли Урбанского советским Марлоном Брандо. Но актеру нравилось совсем другое сравнение. Многое роднило его с любимым поэтом — Владимиром Маяковским. Внешнее сходство, почти животная энергетика и громадность духа позволили молодому человеку пройти гигантский конкурс в Школу-студию МХАТ: он читал стихи Маяковского так, что комиссия осталась в восторге. По слухам, сама Лиля Брик говорила Урбанскому, уже ставшему огромной звездой после фильма «Коммунист», как сильно он ей «напоминает Володю».

Увы, роднили Урбанского и Маяковского еще и ранний уход из жизни. На пике славы Евгений Урбанский погиб на съемках фильма «Директор», выполняя опасный трюк: его машина при прыжке с песчаного бархана перевернулась. Евгению Урбанскому было 33 года.

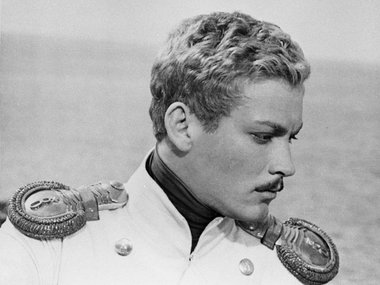

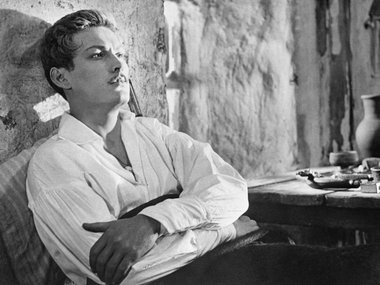

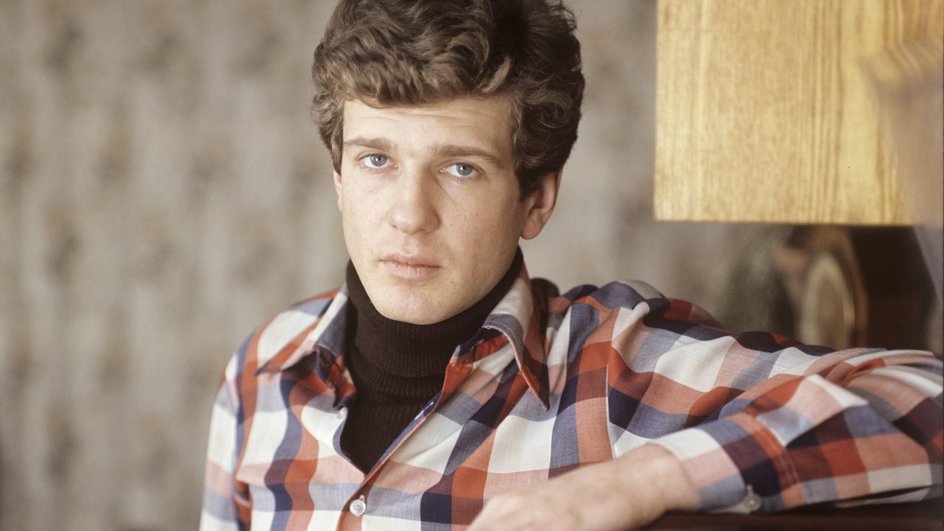

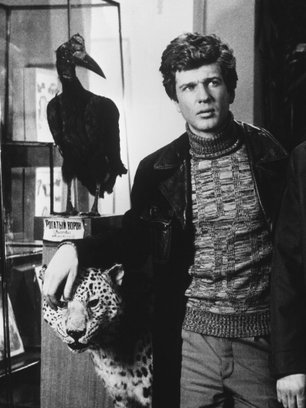

Игорь Костолевский

Актер, ставший советской звездой после роли декабриста Анненкова в «Звезде пленительного счастья» Владимира Мотыля, был поразительно хорош в образах героев с немного отрицательным обаянием.

На экране Игорь Костолевский поначалу часто был «мажором». Иногда — с золотым сердцем, как его герой-декабрист, сын богатой тетушки, который готов пойти против ее воли ради любви к француженке. Иногда — напротив, Костолевский выглядел на экране холодным, как красивый балбес Юра из телефильма «Отпуск за свой счет». Иногда за образом «блатного» парня из состоятельной семьи при этом виделась трагикомичная тоска, как в фильме «Гараж». И все это безумно шло молодому актеру и кружило голову девушкам, которые осаждали театр, где служил Костолевский.

Но особенно сильно Игоря Костолевского любили за более «теплые» образы — как в фильме «Безымянная звезда». Неловкий, комичный учитель Мирою, в доме которого появилась, к его тихому ужасу, настоящая звезда с неба — красавица Мона, сыгранная Анастасией Вертинской, — показал, что Костолевский прекрасен в комическом амплуа. А сейчас, в свои 76 лет, актер наслаждается тем, что может быть на сцене и в кадре любым: неприятным, смешным, трогательным, пугающим — а главное, живым.