Многие из этих снимков стали частью нашей жизни: мы можем не знать, где и кем они сделаны, но видели их столько раз, что эти визуальные образы уже впечатались в память. Но что, а главное — кто — стоял за легендарными фотографиями Великой Отечественной, трагическими и триумфальными? Об авторах и героях исторических кадров — в материале Леди Mail.

«Так началась война», 22 июня 1941 года

Фотография, известная также под названием «Первый день войны», запечатлела жителей Москвы, слушающих правительственное сообщение о нападении Германии на Советский Союз — на фоне видна Никольская башня Кремля. Застывшие прямо на улицах у громкоговорителей москвичи серьезны: кто-то внимательно смотрит на передатчик, кто-то уже погрузился в свои мысли, пытаясь осознать, что произойдет дальше.

Исторический кадр, на котором жизнь всей страны делится на «до» и «после» сумел поймать сотрудник ТАСС Евгений Халдей, выбежав из бюро при первых же сообщениях о предстоящем обращении к советским гражданам. У фотокорреспондента были веские основания торопиться. Тогда Евгений Халдей жил у своего друга, окна его квартиры выходили прямо на германское посольство, а поздним вечером 21 июня там шла подозрительная суета: постоянно приезжали и уезжали машины, вывозились коробки — с документами. Евгению Халдею было суждено стать летописцем Великой Отечественной — с первого до последнего дня.

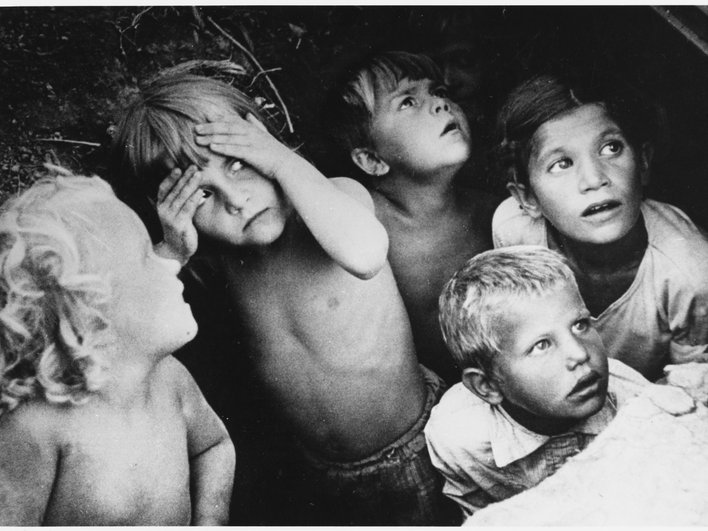

Дети в укрытии во время авианалета на Москву, 1941 год

Детство, которое вот-вот уничтожат чудовища под личинами взрослых, выглядит вот так. На снимке запечатлены московские дети, прячущиеся от немецкого авианалета — огромные глаза мальчиков и девочек вглядываются в летнее небо, но в них уже нет присущего детям любопытства, лишь взрослая сосредоточенность. Еще страшнее видеть, как один из детей пытается прикрыть голову руками, пока над ним пролетают вражеские машины, сеющие лишь смерть и разрушения.

Автором снимка стал фотограф Борис Ярославцев. До войны он трудился в практически вырастившей его газете «Московская правда» (15-летний фотолюбитель упросил устроить его помогать в фотолабораторию издания, а в будущем стал и ее постоянным фотокором), но с 1941 года Ярославцев трудился в боевой газете «За Родину» — с редакционными заданиями корреспондент побывал на Южном, Западном и 2-ом Белорусском фронтах, дойдя до Берлина.

Фонтан «Детский хоровод» в Сталинграде, 1942 год

Сталинград еще до окончания Великой Отечественной превратился для всего мира в нарицательное имя — обозначение беспримерной стойкости, героизма и уверенности, что жизнь одолеет смерть. Причем многим это стало ясно еще до того, как город превратился в место жесточайшей битвы за каждый дом и каждую улицу, благодаря фонтану «Детский хоровод». Конструкцию в Сталинграде создали по проекту архитектора Ромуальда Иодко — причем, такие же фонтаны установили в Днепропетровске и Воронеже. Шестеро ребятишек, кружащихся вокруг фигуры крокодила, окруженные лягушками, пускающими изо ртов фонтанчики воды, стояли на постаменте на Привокзальной площади, встречая и провожая жителей и гостей Сталинграда. Образ отчасти был вдохновлен сказками Корнея Чуковского.

В августе 1942 года начались жесточайшие бомбардировки Сталинграда нацистами. В первый же день безжалостных налетов на город, 23 августа, сотрудник «Фотохроники ТАСС» Эммануил Евзерихин сделал снимок: любимый горожанами фонтан посреди задымленных, горящих руин центра Сталинграда. С одной стороны, снимок производил сильнейшее впечатление из-за чудовищного контраста между мирным прошлым и военным настоящим. Но, с другой стороны, очень многие видели в фотографии из Сталинграда и надежду на будущее — раз «Детский хоровод» уцелел, то и жизнь рано или поздно наладится. Еще раз фонтан запечатлел американский фотокорреспондент Роберт Капа, приезжавший в СССР через несколько месяцев после Победы.

Эммануил Евзерихин еще до войны был известным мастером монументализма и советского авангарда в фотографии. Но именно уникальный военный опыт вывел работы Евзерихина на новый уровень, сделав его одним из корифеев советской фотожурналистики.

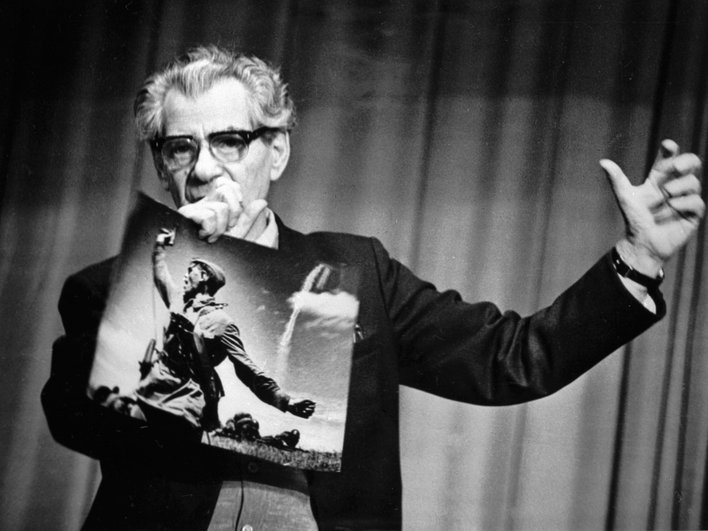

«Комбат»

Кажется, ни один учебник истории не обходится без этого легендарного снимка. И все же сказать точно, кто стал героем фотографии, широким и волевым жестом поднимающим солдат в атаку на врага, не берутся до сих пор даже эксперты. Место съемки кадра, названного во всех фронтовых газетах коротко и без дополнений «Комбат», установлено точно: бой шел у села Хорошее Славяносербского района Ворошиловградской (ныне Луганской) области, 12 июля 1942 года, немцы били по советским позициям артиллерией, среди солдат находился фотограф Макс Альперт.

Макс Альперт был одним из самых тонких психологов фотосъемки в СССР: он одним из первых сделал своей узнаваемой чертой серийную работу, занимаясь тем, что сейчас модно называть «сторителлингом» — повествованием истории в картинках, в которой есть начало, развитие, кульминация и завершение. До войны Альперт работал в газете «СССР на стройке», создавая серийные репортажи о жизни постоянно обновляющейся страны и ее жителей, например, историю «Магнитки» или репортаж «24 часа из жизни Филипповых», кроме того, он заснял возвращение в СССР Максима Горького. Но во время войны Макс Альперт отточил мастерство одного кадра, ведь для того чтобы щелкнуть второй, задерживаться в бою бывает смертельно опасно. Вот и тогда, во время съемки Альперт приметил в объектив молодого офицера, который собрался вести солдат в атаку.

Увидел, что невдалеке от меня поднялся в рост командир. Успел нажать спуск камеры. Затем осколком разбило объектив фотоаппарата. Думал, пленка пропала. Когда возился с разбитым фотоаппаратом, по цепи пронеслось: «Комбата убили». Я был уверен, что это тот человек, которого снимал.

Пленка тогда все же не пропала, но в суматохе Альперт не сделал главного: не уточнил имени своего героя, хотя до выхода на позиции у фотокорреспондента была такая возможность, с молодым человеком он успел переброситься парой слов. В 1970-е годы активисты предположили, что загадочный комбат — Алексей Еременко, младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии, погибший в тот же день. Однако стопроцентных доказательств этому добыть не удается до сих пор: неизвестный комбат стал одним из воплощений советского воина, который стал сыном, братом, другом, отцом для всего поколения, пережившего Великую Отечественную войну.

«Мирные воспоминания»

Один из самых трогательных снимков времен Великой Отечественной войны появился на свет в пылу Сталинградской битвы, в декабре 1942 года. На нем изображены трое советских солдат, которые нашли и пригрели кошку — самое «домашнее» животное из всех возможных домашних животных. Олицетворение уюта родного дома, кошка на руках красноармейцев превратилась не только в «мирное воспоминание», но и стала для многих, увидевших эту фотографию в газетах, обещанием: после войны — и, что не подвергалось сомнениям, нашей победы — обязательно будет жизнь.

Запечатлел трогательный момент фотограф Яков Рюмкин. В знаменитой «Песенке военных корреспондентов» строчки «с “Лейкой” и с блокнотом, а то и с пулеметом» очень гладко рифмовались с биографией лихого фотокора «Правды». Например, полетев в Сталинград на военном самолете, Рюмкин занял место стрелка-радиста, и когда на «ИЛ» попытались напасть немецкие «Мессершмитты», фотограф ринулся к гашетке пулемета и, сообразно занятому месту… сбил вражеский самолет. Рюмкин клялся, что действовал «со страху», «в порядке самообороны», но практика показывала, что лихость у фотокорреспондента была в характере: точно так же он сетовал, что сбить самолет и одновременно попытаться это сфотографировать у него не получилось. После Великой Отечественной войны Яков Рюмкин снимал героев мирного времени — ученых, писателей и поэтов, полярников, рабочих. Но с особой нежностью он делал репортажные фото детей — не раз заглянув в глаза гибели, он научился ценить то, ради чего вся страна рисковала собой в годы войны, — будущее миллионов мальчиков и девочек, которые получили над головой мирное небо.

Огороды Ленинграда — урожай как оружие

После первой блокадной зимы жителям и властям Ленинграда стало ясно, что для выживания в теплые месяцы придется превратить град Петров в гигантский огород. Практически все силы были брошены на заготовку овощей, зелени, лекарственных трав, всего, что могло вырасти и пойти в продовольственные запасы: огородничество приравнивалось к производству оружия. Перепаханы были все доступные клочки земли, от парковых зон до улиц. Так, на фотографии, сделанной в сентябре 1942 года, можно увидеть впечатляющий урожай капусты, который удалось вырастить прямо на Исаакиевской площади, напротив собора.

Автором фотографии стал Борис Кудояров, который разделил с Ленинградом всю его трагическую и героическую участь — фотокорреспондент провел всю блокаду в городе, за это время он снял более трех тысяч фотографий так называемого ленинградского цикла, в котором обыденность смерти соседствовала с невероятной жаждой жизни. Уже после войны маститый и уважаемый корифей фотожурналистики демонстрировал свои работы на больших персональных выставках и в СССР, и за рубежом.

Освобождение Освенцима

Упрямый факт: Красная армия не щадила жизней, чтобы остановить одну из самых чудовищных гитлеровских фабрик смерти — концентрационный лагерь Освенцим, известный также как Аушвиц. И фотографии, снятые корреспондентами в первые же минуты после того, как концлагерь был отбит у врага силами 1-го Украинского и 4-го Украинского фронтов в ходе Висло-Одерской операции, лишний раз подтверждают: тогда, 80 лет назад, красноармейцы были именно освободителями.

На снимке теперь уже точно бывшие узники Освенцима встречают советских солдат — фотографию с улыбающимися, несмотря на истощение, жертвами нацистского зверства и их спасителями прямо под проклятыми воротами с лицемерным лозунгом «труд освобождает» сделал корреспондент «Комсомольской правды» Борис Фишман. После войны он стал одним из самых интересных театральных фотографов СССР.

Регулировщица Победы

До этой самой Победы еще было нужно дотянуть последние дни, но регулировщица у нее уже появилась — молодая девушка, направлявшая потоки советской техники, которая неумолимо двигалась в Берлин. В те дни, когда все было практически решено, девушки-регулировщицы часто появлялись на фотографиях во фронтовых газетах, и все чаще они улыбались. Хотя в обязанности регулировщиц входила еще и тяжелая работа по расчистке дорог, ориентирование на новой местности, чтобы они точно знали, куда направлять движение.

На снимке, сделанном в победном мае 1945 года, фотографу Евгению Халдею улыбается Мария Шальнева, позже Ненахова. Уроженка Тамбовской губернии, переехавшая в Воронеж, в самом конце войны стояла на посту на Александерплац — в прессе ее мгновенно прозвали «Хозяйка военного Берлина». Путь до вражеской столицы был долгий и трудный: Шальнева была ранена, прошла Курскую дугу и битву за Днепр, вместе с Красной армией участвовала в освобождении Белорусской и Украинской ССР. 9 мая 1945 года на стене поверженного рейхстага появилась надпись: «М. Шальнева, Воронеж…».

Знамя Победы над рейхстагом в Берлине

Логичной точкой для военной карьеры все того же Евгения Халдея должно было стать именно это событие, ради которого он провел целую операцию. Дело в том, что ставшее впоследствии легендарным знамя 150-й стрелковой Идрицкой ордена Кутузова дивизии, водруженное на рейхстаг Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарией, уже красовалось над Берлином, его установили еще 1 мая 1945 года. Также на здании были и другие алые знамена — дойдя до рейхстага, многие части стремились оставить напоминание о своем подвиге. Так что Евгений Халдей решил добавить еще один штандарт. Знамя с серпом и молотом сшили из нескольких алых скатертей из ТАССовской столовой, 2 мая оно уже было с журналистами в Берлине.

На рейхстаг со Знаменем Победы взобрались бойцы 8-й гвардейской армии: Абдулхаким Исмаилов, Леонид Горичев и Алексей Ковалев — последний и держит древко на фотографии Халдея. После того, как автор отснял две кассеты снимков, Знамя красноармейцы вернули журналисту — теперь оно стало реликвией.

Маршал Победы над Красной площадью

Кое в чем Евгений Халдей ошибся. Потрясающий снимок с советским штандартом над нацистским логовом не стал финалом его личной войны. Снимки Евгения Халдея, сделанные за все четыре года Великой Отечественной, подчас шокирующие жестокостью, с которой нацисты расправлялись с советскими людьми, вошли в доказательную базу Советского Союза на Нюрнбергском процессе. Сам Халдей работал на нем фотокорреспондентом. Но по-настоящему Евгений Халдей понял, что война окончена, когда снимал первый Парад Победы — и принимавшего его маршала Георгия Жукова.

Держу фотоаппарат и чувствую, что весь становлюсь каменным: прилив крови, все стучит в висках, нажимаю на затвор аппарата... Это было то мгновение, когда конь четырьмя ногами оторвался от брусчатки. Маршал Победы на белом коне парит над брусчаткой Красной площади...