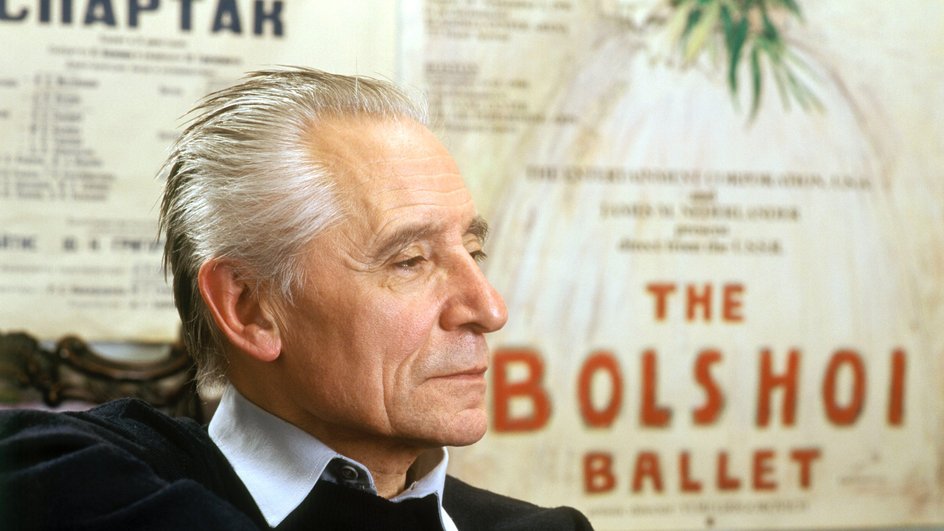

Любое искусство так или иначе строится на культе личности. Но для возведения такого культа в первую очередь нужна сама личность. Юрий Григорович пробыл главным балетмейстером Большого театра более 30 лет — за которые он изменил облик советского и российского (а значит, и мирового) балета, зажег множество звезд и создал спектакли, составившие славу нашей культуры. О великом хореографе, умершем в возрасте 98 лет 19 мая 2025 года, вспоминает редакция Леди Mail.

Кем был Юрий Григорович

Уроженец Ленинграда, сын бухгалтера и домохозяйки с балетным образованием, Юрий Григорович поступил в Ленинградское хореографическое училище, ставшее впоследствии Академией русского балета имени А. Я. Вагановой, в 1937 году. Его первый выход на сцену Большого театра состоялся за год до Великой Отечественной войны, в 1940 году — воспитанник ЛХУ участвовал в детских сценах балета «Щелкунчик». Проведя годы блокады Ленинграда в эвакуации, Григорович вернулся в родной город в 1944 году, завершил обучение в 1946 году и попал в труппу Кировского театра — известного современным россиянам как Мариинский театр.

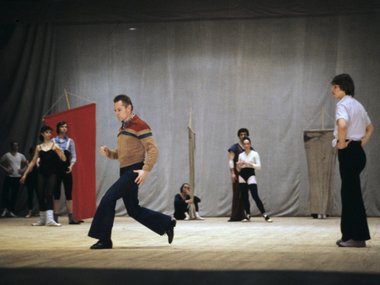

За неполные десять лет Юрий Григорович, с его острейшим чувством не только движения, но и эмоции, проделал интереснейший путь: от яркого характерного танцовщика к начинающему постановщику танцевальных сцен в оперных спектаклях, а потом и балетов. Почему же к 1961 году московский Большой театр заполучил у Кировского молодого постановщика, у которого в арсенале из действительно крупных работ были только балет Сергея Прокофьева «Каменный цветок» и балет «Легенда о любви» на музыку Арифа Меликова?

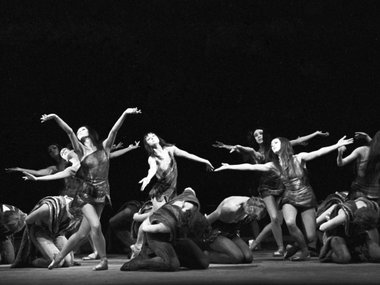

Советский послевоенный балет стоял на перепутье: на смену сложности и зрелищности хореографии многие постановщики предпочитали делать ставку на актерскую составляющую. Именно так появилось понятие «драмбалета», который с течением времени многие начали критиковать за уничтожение сути балета как такового: где находится грань между балетом с его фундаментальными законами и танцевальным спектаклем, где актерство становится важнее искусства движения? Юрий Григорович превратился в эволюционное (а кто-то считает, революционное!) звено среди постановщиков между эмоциональной достоверностью и невероятным мастерством танца. При этом подход Григоровича многие поначалу восприняли в штыки: ради совершенства постановки он мог спокойно менять местами целые сцены в классических балетах, а то и убирать их вовсе. Однако результат таких хирургических вмешательств был потрясающим: «Лебединое озеро» Петра Чайковского в редакции Юрия Григоровича, представленной в 1969 году, стало одним из эталонных вариантов спектакля-хита во всем мире.

Другим важнейшим достижением Григоровича стал пересмотр сути мужского героического танца в большом балете: из просто эффектного номера, поражающего силой исполнителя, мужской танец стал нести понятную даже без программки смысловую нагрузку и эмоциональность, что сработало лишь на усложнение материала и, как следствие, повышение общей планки. Недаром именно на годы руководства Григоровича Большим театром пришелся расцвет премьеров: от Владимира Васильева, Юрия Владимирова и Мариса Лиепы до Николая Цискаридзе — который на всю жизнь запомнил короткую фразу мастера в свой адрес на экзаменах, «грузину пять, и взять в театр».

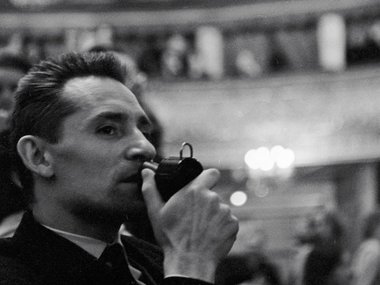

О жесткости Юрия Григоровича слагали легенды еще во время его тридцатилетнего «царствования» в Большом. Однако именно такой подход — сочетание железобетонной дисциплины с практически диктаторским руководством всеми системами, которые были задействованы в создании спектаклей — и сделал «Большой балет» и правда большим, сделал его абсолютным феноменом, перед которым вынуждены были склониться даже самые критически настроенные зрители за железным занавесом.

Какие балеты поставил Юрий Григорович

Строчка «под редакцией Юрия Григоровича» превратилась во многом в знак качества. Балетмейстер переосмыслил весь звездный классический репертуар Большого: «Спящая красавица» и «Лебединое озеро» Чайковского, «Баядерка» и «Дон Кихот» Людвига Минкуса, «Жизель» и «Корсар» Адольфа Адана. Особое место в этом списке занимает легендарный «Щелкунчик»: этот известный всем материал Григорович переработал так, что его стоит считать именно его оригинальным балетом.

Сценарию Мариуса Петипа Григорович добавил одновременно логичную и мечтательную сквозную линию, превратив весь развлекательный второй акт (дивертисмент) в путешествие Маши и Щелкунчика по рождественской елке, а затем завершая историю сначала трогательной и масштабной сценой венчания, которая оборачивается пробуждением Маши и расставанием с недосягаемой мечтой.

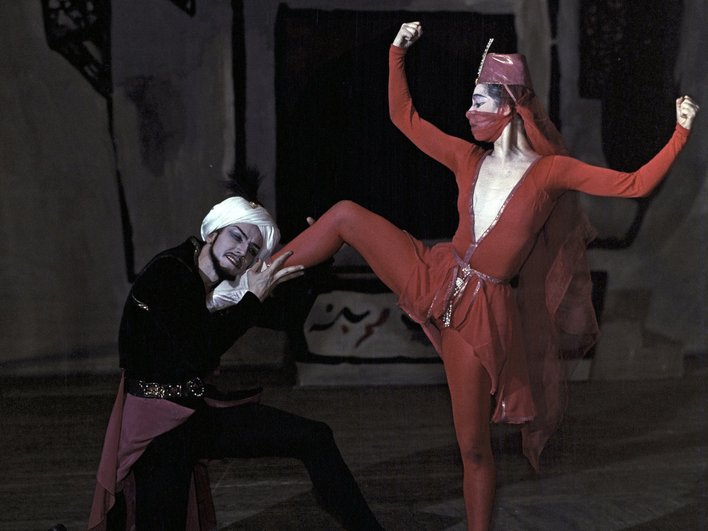

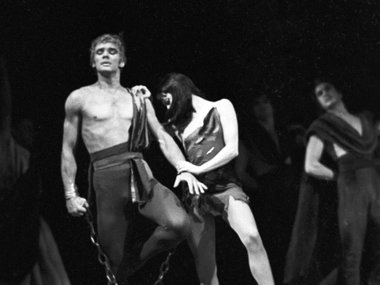

Триумфом мужского танца стал балет «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна — именно постановка Юрия Григоровича превратила эпический сюжет, воплощенный на сцене еще в послевоенные годы, но не выходивший за пределы Союза, в мировое событие, показавшее весь невероятный потенциал советского балета, а также неограниченность человеческих возможностей.

Особое отношение у Григоровича было к музыке Сергея Прокофьева: в 1975 году он поставил балет «Иван Грозный», а до этого работал над «Каменным цветком» и «Ромео и Джульеттой». Были в карьере Юрия Григоровича и более авангардные истории, например, балет «Ангара» на музыку композитора Андрея Эшпая — автора песен «А снег идет», создателя музыки к фильмам «Приходите завтра» и «Тень». А в 1982 году балетмейстером был поставлен «Золотой век» на музыку Дмитрия Шостаковича.

Как Юрий Григорович уходил и возвращался в Большой театр

В 1988 году Юрий Григорович пошел на трудный шаг: уволил из труппы Большого целую плеяду великих звезд. Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Майя Плисецкая, Марис Лиепа, Михаил Лавровский, Нина Тимофеева и Наталья Бессмертнова (между прочим, жена Григоровича) оказались вынуждены покинуть театр. Сам Григорович объяснял решение достаточно прозаично: асы советского балета уже довольно давно перешагнули возрастной рубеж, после которого стоит завершить танцевальную карьеру, Майе Плисецкой было уже за 60. К 1990-м годам, уже после распада Союза, власти попытались поменять механизм работы Большого, введя контрактную систему руководства, поставив нового директора ГАБТ, а на должность худрука претендовал Владимир Васильев.

В 1995 году Юрий Григорович покинул театр. Из Москвы он уехал в Краснодар, где местные власти с радостью вложились в создание практически с нуля театральной балетной труппы. Глядя на ее успехи, в 2008 году руководство Большого вновь пригласило своего «диктатора» на должность штатного хореографа.

Когда я пришел в Большой театр после более чем десятилетнего отсутствия, то многие партии в моих балетах исполняли те, кто меня и в глаза никогда не видел. Более того — молодое поколение восприняло меня с удивлением, как какой-то фантом. Видимо, считали, что я давно уже не существую на белом свете. Они за время моего «несуществования» переработали мои балеты с собственной точки зрения: вроде те же движения, а смысл изменился. Спартак стал сразу выходить как герой, а на самом-то деле он в отчаянии смотрит на свои связанные руки — мурашки по коже. Его надо пожалеть. Тогда есть смысл в этой истории.

Григорович продолжал работу с молодыми артистами, до 2025 года он был заведующим кафедрой хореографии и балетоведения Московской государственной академии хореографии, когда в 1992 году была создана престижная международная премия Benois De La Dance, прозванная впоследствии «балетным “Оскаром”», ни у кого не было даже сомнений по поводу того, кого стоит пригласить возглавить жюри. До 2022 года эту должность занимал именно Юрий Григорович.

«Такие, как я, на пенсию не уходят. Они, как деревья, падают», — говорил сам Григорович.

Кто отреагировал на новости о смерти Юрия Григоровича

В своем Telegram-канале нынешний директор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе эмоционально отреагировал на новости о смерти Юрия Григоровича.

«Это достоинство не попрано ни на долю секунды, это эпоха, без которой многое бы не случилось, это Величина, которую невозможно преодолеть, это была жизнь, которую запомнят… Гений. Нет иных слов. Скорблю», — написал он.

Анастасия Волочкова заявила «СтарХит», что в последний раз ей пришлось тайно пройти в палату Юрия Григоровича, одного из ее учителей, чтобы увидеться с ним. «Я виделась с ним год назад, потом хотела снова приехать и привезти любимый его фрукт — хурму. Он лежал в санатории в Барвихе. Меня не пускали люди, которые оберегали его. Один — это его племянник, которому отписано наследство, а второй — это его пресс-атташе, который всегда говорил: “Юрий Николаевич не может”. У меня на видео есть, где Григорович говорит: “Ты единственная посещаешь меня, все артисты из Большого меня забыли”. А потом его перевезли в другое место, чтобы никто его не видел. И он оказался в реанимации», — заявила танцовщица.

Сообщается, что прощание с Юрием Григоровичем пройдет 23 мая, в историческом здании Большого театра в Москве.